股民在做交易时最大的三个心理障碍:沉没成本、锚定效应、处置效应。

1、沉没成本

这个词的知名度很高,因为很多行业都会用到它,主要形容人因为前期错误投入的成本而影响后期行为的心理。上面这句话说的很书面,我举个简单的例子你一听就懂。

当你在家里下载了一部内容很渣的电影,看了15分钟觉得实在不能忍,你通常会毫不犹豫的关掉播放器,然后删掉影片文件。但同样一部电影,你如果在电影院买票进场观看,你很有可能会一直强忍着把它看完。为什么呢?因为你观影之前投入的成本不一样,在家里下载盗版除了可以忽略不计的电费网费外没有成本,而电影票80元一张,你觉得中途退场太可惜了,于是就忍了下来。其实无论你看不看完电影,你的票钱影院是不会退给你的,你坚持看完并不能减少损失,相反,你还得多浪费一个半小时。

买电影票的80元就是沉没成本,因为你摆脱不了它的影响,额外又付出了一个半小时的代价。

沉没成本在股市里最常见的应用就是补仓。很多人买股票不会一上来就倾其所有,而是先用小仓位买入,发现被套住了以后,就开始连续补仓,越补越大,最后把所有的钱都买了进去。更糟糕的是,有些人因为急红了眼,还从其他渠道把钱转过来补仓,而这一切的根源都是最开始那一小部分被套住的仓位。我在微信都强调过很多很多次,每一笔交易都是彼此独立的,你买入股票只有一个原因:看好它未来能涨,而不是我前面有被套的仓位想要降低整体成本。这样一来会像葫芦娃里演的一样,二娃去救大娃,三娃去救大娃二娃,四娃去救大、二、三娃,最后全部被蛇精拿下。

2、锚定效应

锚定效应,主要是指人很容易因为近期出现过的一些信号而影响自己的判断,听起来依然很书面,但锚定效应在生活中的例子太常见了,我随便说几个。

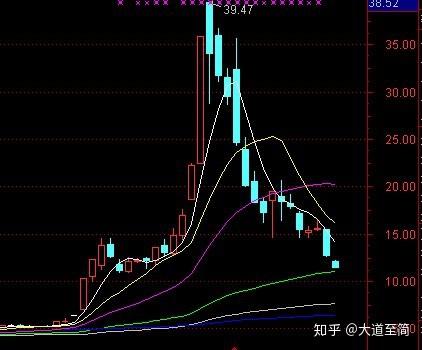

比如一姑娘25岁时找过一个高富帅,因为情感上的原因没谈成,之后每找一个男朋友都要和那个高富帅比,心想当初那么好条件的我都没要,后面要找的最起码不能比那个差。姑娘没有看到自己年龄渐大的现实,眼睛就盯着25岁时抛下的那个锚,这就是典型的锚定效应。锚定效应在股市交易的时候也很常见,4900点的时候为什么舍不得卖?是因为看到前几天5100点的价格,觉得不甘心,心里想着等涨到5100的那个价格我再卖,结果再也没等到。

4500点的时候被4700点锚住。

4000点的时候被4200点锚住。

3500点的时候被3800点锚住。

一路下跌,一路被锚定,一路不甘心。这就是为什么连续暴跌的时候股民往往呆若木鸡,丧失操作能力,而当大盘开始反弹的时候如梦初醒,纷纷挥刀割肉。因为一反弹,股价容易达到之前锚定住的位置,于是就很有割肉的冲动。

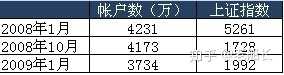

附背景资料:大盘2008年从5600跌到1700只跑了1.4%的持仓帐户。而2009年1月底大盘回到1990点,持仓帐户经过3个月反弹竟然少了10.5%。